Catalans ?

Maillol et Picasso suivent des trajectoires artistiques bien différentes dont les accords et les discordances prennent sens en terre catalane. De part et d’autre d’une frontière tracée par les Pyrénées, les attaches au pays qui les a vus naître sont le point d’ancrage d’une identité territoriale inspirante. Picasso vit à Barcelone dès l’âge de quatorze ans, tandis que Maillol, de vingt ans son aîné, est natif de Banyuls-sur-Mer et y revient sa vie durant. Cette terre, divisée depuis le XVIIe siècle entre la France et l’Espagne, n’en reste pas moins un trait d’union entre les deux artistes qui se reconnaissent au travers d’une même langue lorsque Picasso entonne un chant catalan à l’occasion de sa première rencontre avec Maillol, entre octobre 1902 et janvier 1903.

Quelques années après, en 1906, c’est au cours d’un séjour d’un mois dans les Pyrénées, à Gósol près d’Andorre, que Picasso renoue avec la simplicité d’un quotidien dont l’authenticité consacre une ruralité si chère à Maillol. Les feuillets du carnet de croquis de Picasso, dit catalan, se couvrent d’une réalité quasi ethnographique où les silhouettes de catalanes vaquant au quotidien se succèdent.

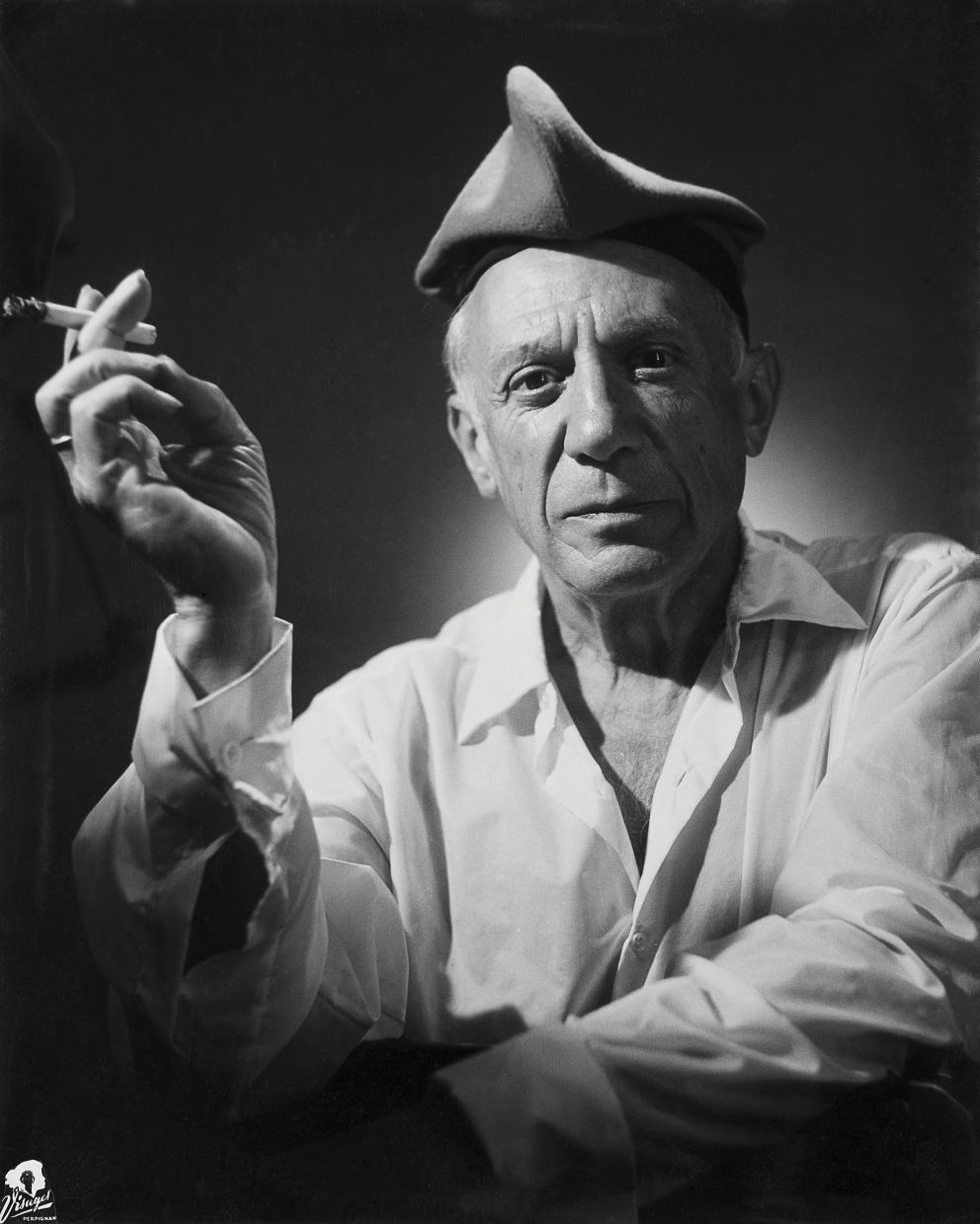

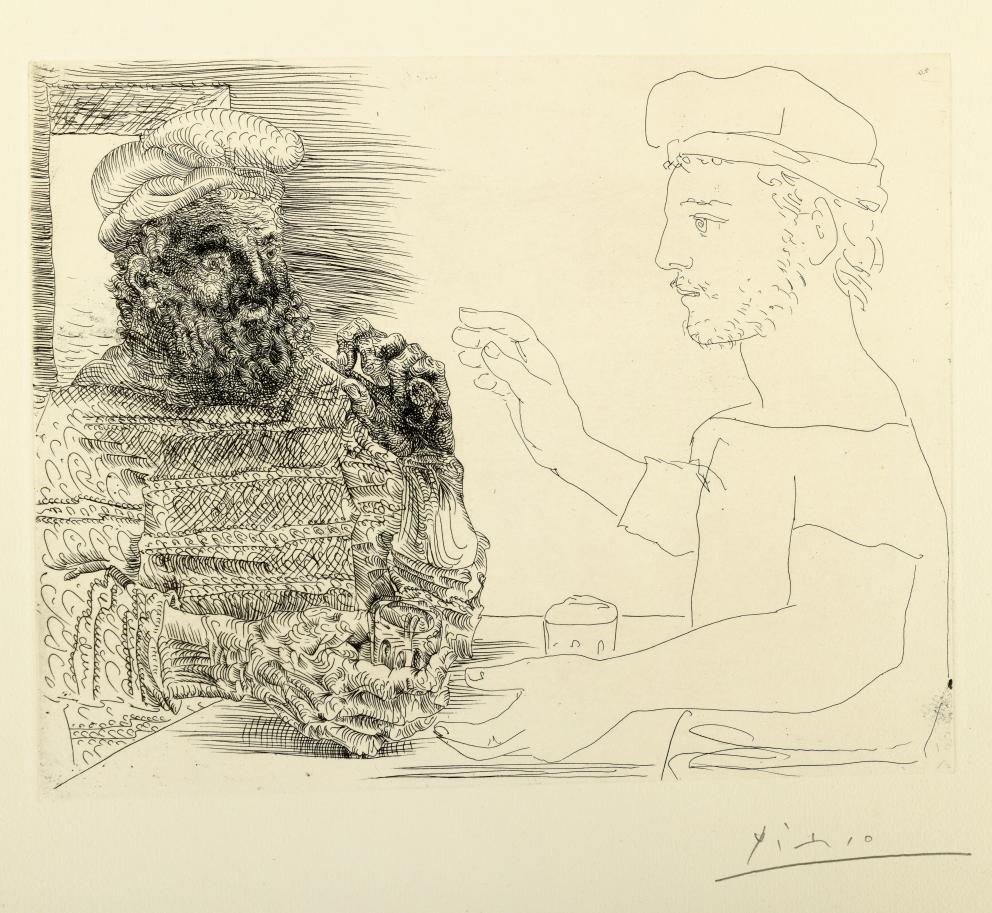

Leurs coiffes traditionnelles trouvent écho dans des esquisses de Fernande au fichu, sa compagne d’alors, qui évoquent clairement la sculpture Tête de femme, dite de Fernande. Le portrait d’un jeune homme coiffé de la traditionnelle barretina compte également parmi les peintures qu’il réalise durant ce séjour. Elles traduisent une appartenance populaire qui perdure lorsque Picasso grave, le 29 novembre 1934, Les buveurs catalans ou coiffe lui-même, en 1954, l’emblématique bonnet catalan et pose devant l’objectif de Raymond Fabre.

Maillol cultive une personnalité attachée à son terroir et Jean-Sébastien Pons rappelle joliment que « Maillol cela veut dire : jeune vigne au bord de la mer.» Héritier d’une tradition viticole, l’authenticité de cet enracinement s’exprime dans un paysage peint de jeunesse. La Tête de Catalane qu’il modèle vers 1898 fixe au travers de son voile l’empreinte d’une appartenance identitaire. Entre tradition et modernité, cette pièce est unique dans le corpus sculpté de Maillol et a sans doute une place à part qui amorce l’évolution d’une esthétique où la catalinité prend une dimension conceptuelle dans la nudité de corps trapus et dépourvus de tout attribut. Maillol exprime ainsi l’idée d’une appartenance plus universelle recherchant la quintessence d’un esprit méditerranéen. Ce parti pris révèle un Maillol faussement classique qui renouvelle les codes d’un académisme dont il s’éloigne. Il s’affranchit de la forme pour cultiver l’idée, là où Picasso est en pleine recherche et puise à toutes les sources pour trouver son chemin.

© Succession Picasso 2025