Classiques ?

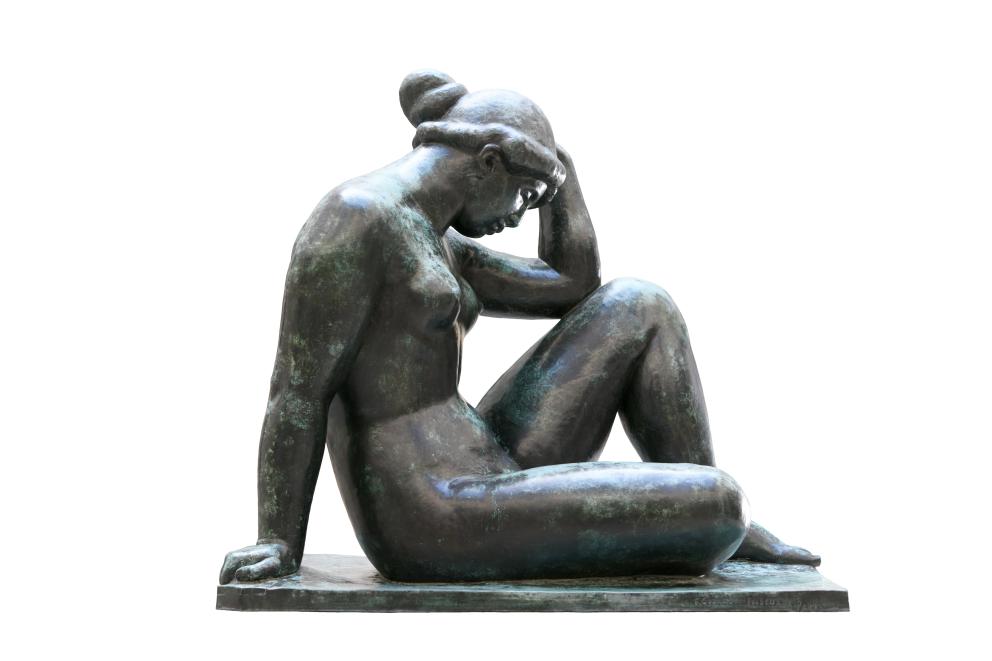

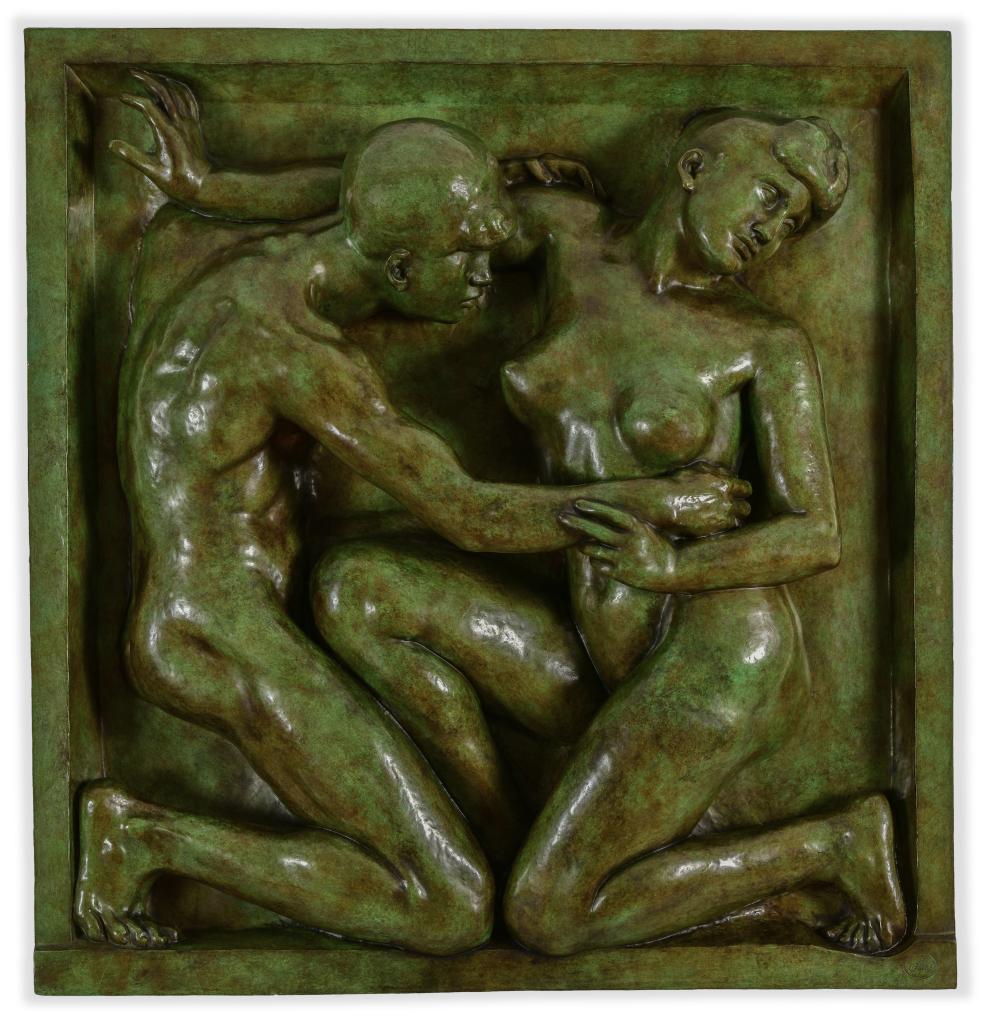

Le vrai début de Maillol en sculpture est marqué par l’exposition de la Femme assise, dite plus tard Méditerranée, au Salon d’automne de 1905. Cette figure parfaitement composée, s’imposant par la seule puissance de sa forme, incarne aux yeux du public la perfection d’un classicisme serein et équilibré dont Rodin avait fait perdre le souvenir. Au début des années 1920, Picasso qui est passé par des phases d’expérimentations plus audacieuses, réalise des toiles marquées par l’esprit classique, notamment Femmes à la fontaine qui semblent faire écho à Maillol. Et même une dizaine d’années plus tard, lorsqu’il déconstruit la forme, on croit retrouver le souvenir de Méditerranée ou de La Nuit dans Femmes devant la mer. Comme le dit si bien Maurice Denis, Maillol avait reçu le « don précieux qui est par excellence le [sien], le don classique ». Son œuvre mérite mieux que toute autre ce qualificatif par la perfection d’une forme intemporelle : la référence aux grands thèmes mythologiques ou allégoriques s’incarne dans le nu, principalement féminin, épuré au terme de nombreuses séances de travail grâce auxquelles il se détache du modèle qu’il a sous les yeux pour atteindre à un type éternel, Vénus, Pomone, les Nymphes de la prairie… Les passions violentes elles-mêmes sont transcendées dans une forme d’éternité : toute mise en contexte est exclue de la Douleur de Céret, de même que des mères et des fiancées, des guerriers morts pour la patrie, à Banyuls ; les figures intériorisées deviennent universelles. Mais cela n’empêche pas Maillol de se défier lui-même : si l’on peut penser à une forme de rivalité avec Rodin pour l’Action enchaînée (1907), il met à l’épreuve sa science de la forme dans la composition savante du Désir (1907), et plus tard dans la force ascendante de la Montagne (1937) ou le déferlement de la Rivière (1939-1943).

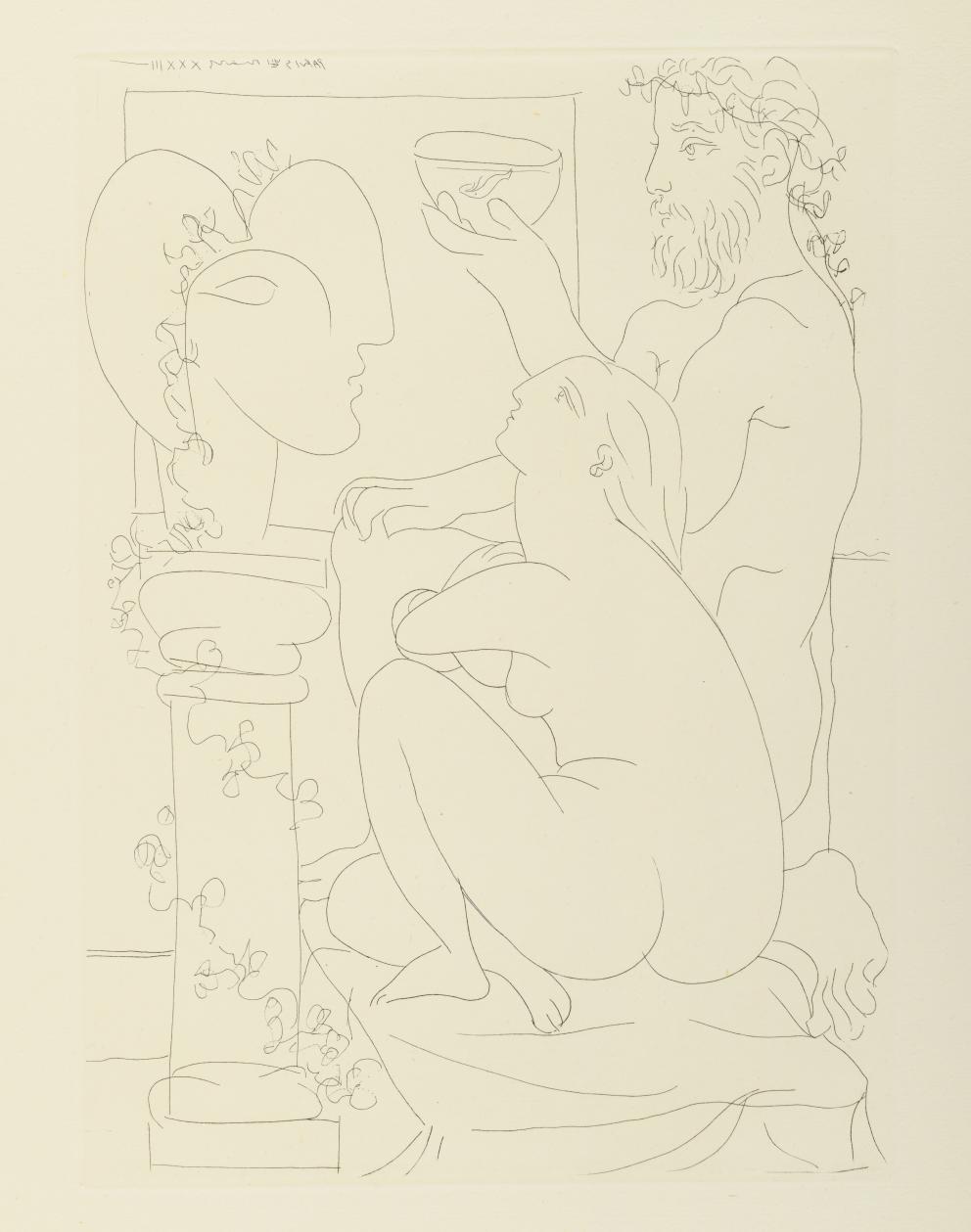

Avec les dernières figures présentées ci-dessus, Aristide Maillol passe de « l’architecture stable » à « l’architecture du mouvement » ainsi qu’il le confie à Henri Frère. Mais le mot « architecture » dit bien qu’il entend demeurer maître d’une forme sur laquelle n’influent guère les sentiments. Et si sa sensualité affleure, dans l’amour avec lequel, tout au long de sa carrière, il modèle le nu féminin, ou encore dans l’illustration de L’Art d’aimer d’Ovide (1935) ou de Daphnis et Chloé de Longus (1937), il se situe à l’opposé d’un Picasso dont la Suite Vollard, contemporaine, est imprégnée d’une passion qui se déchaine. Cet ensemble dont est présentée ici la partie consacrée à l’atelier du sculpteur, signe la période qui voit Picasso abandonner son épouse, Olga Khokhlova pour Marie-Thérèse Walter. Tandis que le portrait de la première (1918, musée national Picasso) apparait comme un exemple parfait du classicisme de Picasso, celui-ci est conduit au terme de cette période de transition, à renouveler une esthétique qui aboutit à la série des portraits de Boisgeloup dont un tirage en bronze unique est présenté.

© Succession Picasso 2025